どうも、だあさん(@daaaasan6)です!

最近、気になっていることがあります。それは、期間工の契約期間についてです。

今まで、全く気にしたことがありませんでしたがよくよく考えてみるとなぜ最長3年なのか?契約更新は必要なのか?など気になることがどんどん出てきました。

更に、調べるうちに法律によって期間工が正社員に自動でなれる!?なんて話も出てきました。法律という少し難しい分野を掘り下げていった結果いくつかわかったことがあるので、今回はそのことについてお話したいと思います。

法律が絡んでくるということ+私の文章構成力のなさから読みづらいかもしれませんがお付き合いください。

はじめに

期間工は、有期契約社員であるために働ける期間が決められています。

働ける期間というのは、契約内容によって異なるのですがデンソーで言えば6ヵ月が一回の契約期間になります。しかし、さすがに6ヵ月だけでは短すぎるということで6ヵ月以上働けるように契約更新というものがあります。

この契約更新をすることで、6ヵ月の契約期間を満了した場合、次の6ヵ月も続けて働くことが出来るのです。期間満了した場合には、そのまま辞めることも出来ますし契約更新して続けることも出来るということで、その時の各人の状況に合わせて選択出来るようになっています。

しかし、契約更新にも上限があります。それが3年になります!トータル3年を超える契約更新は出来ません。

これは、どこの期間工だとしても同じです。ここで気になったのが、この3年という数字です。

私自身、3年という期間を知ってはいたけどなぜ3年なのか?という点に関して今まで全く知りませんでした。しかし、実際に調べてみると法律が関わるちょっとややこしい理由が分かったので皆さんにも紹介したいと思います。

最長3年=労働基準法が関わっている!?

実は、この3年という数字はある法律からきていることが分かりました。その法律は、労働基準法です。

いきなり「労働基準法が~」なんて言われても( ゚д゚)ポカーンってなってしまいますよね。なので簡単に説明します。

労働契約を結ぶときに基準となる基本的な法律で、これを下回る条件で契約をすると違法行為として罰せられます。

上記の通り、労働契約を結ぶ時の基準となる法律が労働基準法になります。

労働基準法第14条には、契約期間について記されており内容を簡潔にまとめると、“有期契約は原則3年が上限です。一部の方は5年が上限です。”といった内容が記されていました。

この条文には、労働者の身分を安定させるという目的と会社側に労働者の終身雇用を促進する意味合いが含まれています。

ようは、「労働者と有期契約を長期間結ぶなら無期雇用(正社員など)にしないといけないルールにしといたで~!」というようなイメージです。

しかし、会社側からすれば高コストの正社員が欲しいわけじゃなくて、低コストの期間工が欲しいのです。そうなると、今度は会社側が「期間工が働いた期間が“長期間”と思われなければいいんか!」とひらめくわけです。

その長期間と思われない期間がどれくらいかというと、労働基準法第14条に記載されている3年以下という数字になります。

なので、コストの安い期間工を雇い続けるためにも3年という期間が重要になってくるんです。

もし、期間工を3年以上雇った後で会社の都合で辞めさせた場合、辞めさせたこと(雇い止め)を無効化されてしまうしまうこともあります。そのうえ、法律で裁かれ罰せられることになります。

会社からしたら、色々なロスが発生するだけでなく企業イメージ悪化に繋がるなどダメージが大きくなります。なので、会社側はそういったリスクを減らすための努力をしているのです。

こういったリスク回避の策はこの後も出てきます。

契約更新制度の目的

先ほど期間工が最長3年しか働けない理由を説明しましたが、今度は契約更新の制度についてのお話しになります。

最長3年しか働けないのは分かったけど、じゃあなんで3ヵ月・6ヵ月・1年と短い契約ばかりなのか?

私たち労働者側からすれば3年契約を1回結ぶだけでも良さそうですが、会社側としてはそうではないみたいです。

会社側の契約更新制度を使う一番の理由は、従業員を合理的に辞めさせる(雇い止めする)ことが出来ることにあります。

基本的に、契約期間途中に辞めさせることは解雇にあたるため、正当な理由が必要となり厳しい条件をクリアしなくてはいけません。しかし、契約期間満了時に契約更新しないと言って辞めさせる場合は厳しい制限などなく辞めさせることができます。

会社からしたら期間満了のタイミングで辞めてもらう方がはるかに簡単です。なので、あえて3年契約ではなく数か月単位の契約にしているのです。

会社は、期間工を一定数雇いたいと考えています。同じ期間工を“ずっと期間工のまま雇い続ける”これが会社側としては理想なんですが、それは労働基準法があることによって出来ないのです。

それどころか、労働基準法の正社員の雇用を増やしたい!という考えに対し、期間工は使い捨てのような働き方になっています。

これでは、労働者側が「急に辞めさせられた!」と訴えてきたら、最悪、辞めさせることを無効化されて会社側が不利益を被ることになります。

ですが、この契約更新制度があることによって会社側と労働者側が納得したうえで辞めるということを他の者に証明出来るんです。

こうすれば、会社としてもきちんとルール(法律)に則って期間工の雇用が続けられるため、状況に合わせて期間工を増やしたり減らしたりすることができるのです。

労働契約法改正で正社員!?

先ほどは、どちらかというと会社目線の話が多かったのですが、ここでは期間工側目線の話になります。

見出しにもある労働契約法という法律ですが、名前の通り“労働に関する契約”ついて記された法律になります。

先ほどは、労働に関する基本的な法律で主に国が会社を罰するための法律でしたが、この労働契約法は、会社と労働者が揉めない為のルールの役割となる法律となっており、先ほどの労働基準法よりも細かくより実践的なルールが定められています。

実は、この労働契約法が2013年に一部改正されました。私は最近までそのことを知らなかったのですが、2018年になって「とうとう今年から変わる!」と少し話題になっていたことで知ることとなりました。

内容が気になって調べてみたら、大きく3つのことが変わるということがわかりましたので、説明します。

労働契約法の改正された点

改正された内容は大きく3つです。

- 無期労働契約への転換【5年ルール】

- 雇い止めに対するルールの法律化

- 不合理な労働条件の禁止

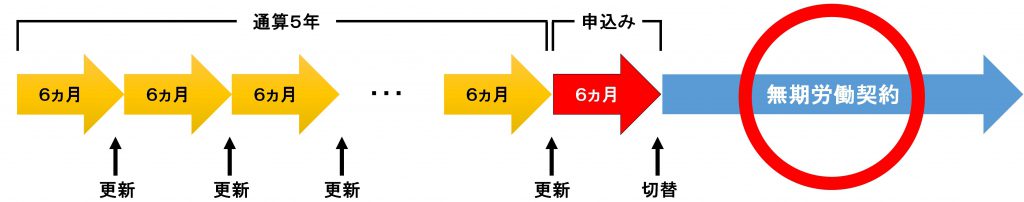

今回の契約期間に関わる話は、一番上の通称【5年ルール】と呼ばれるものになります。これは、有期契約の期間が通算5年を超えた場合、労働者が申請すれば無期雇用に転換されるというもの。

ざっくり言うと、期間工で更新を続けていき通算5年を超えた時に無期雇用(正社員など)になれるというルールです。

これだけ聞いたら、5年働けば必ず正社員になれるの?と思ってしまいそうですが、正社員になるためには条件がいくつかあります。次にその条件とは何か説明していきたいと思います。

5年ルールで正社員(無期雇用)になるための条件とは?

5年ルールを利用する上でカギとなるのは、“通算5年”を満たすということです。しかし、5年働けば必ずしも満たすことが出来る訳でもありません。では、どういった場合に5年に含まれるか例を用いて説明していきたいと思います。

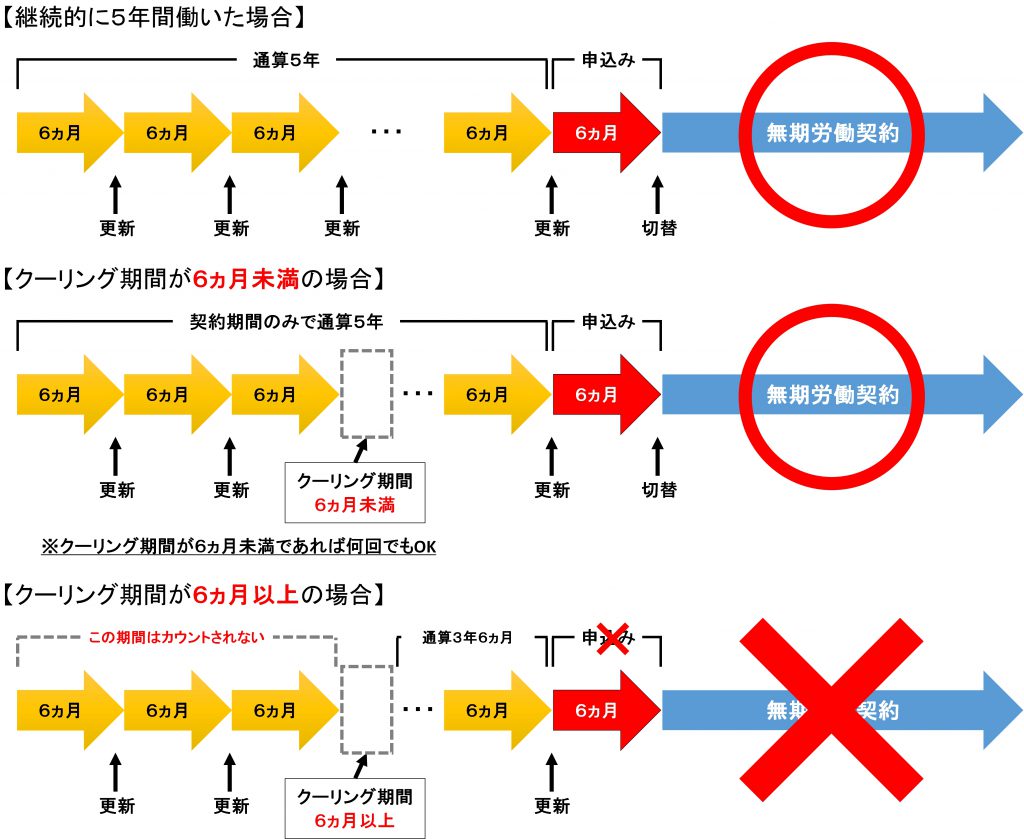

継続的に“5年以上”働いた場合

こちらは、6ヵ月ごとの契約を契約更新を繰り返して5年間働いた場合のパターンです。

こちらは、6ヵ月ごとの契約を契約更新を繰り返して5年間働いた場合のパターンです。

通算5年働いていれば5年目以降の契約期間内で無期雇用への切替を申請することができます。5年目以降であれば次の契約期間内でもその次の契約期間内でも申請をすることができます。

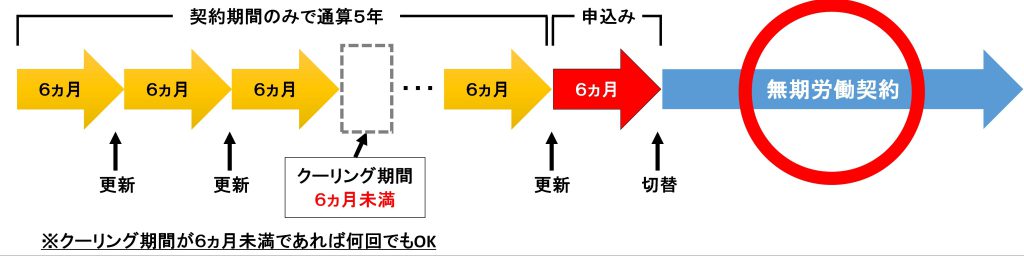

クーリング期間が6ヵ月未満の場合

こちらは、6ヵ月ごとの契約を契約更新を繰り返して5年間働いたけど、契約と契約の間に働いていない期間がある場合。

こちらは、6ヵ月ごとの契約を契約更新を繰り返して5年間働いたけど、契約と契約の間に働いていない期間がある場合。

こちらは、働いていない期間があるので働いていない期間より前の契約期間は無効かと思いきや、6ヵ月未満であれば働いていない期間があっても通算5年の期間にカウントが出来ます。なので、こちらも5年目以降に申請することができます。

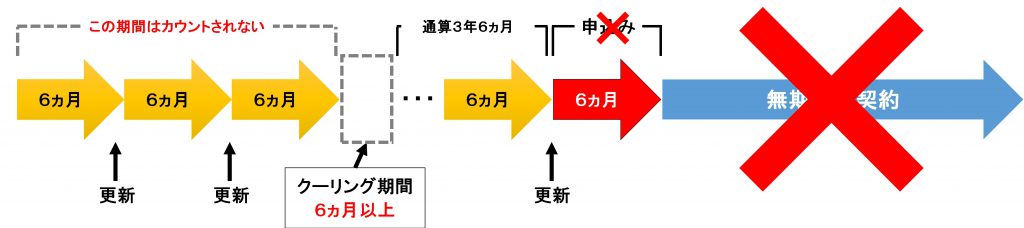

クーリング期間が6ヵ月以上ある場合

こちらは、2つ目の例とほぼ一緒だけど働いていない期間が6ヵ月以上ある場合のパターンです。

こちらは、2つ目の例とほぼ一緒だけど働いていない期間が6ヵ月以上ある場合のパターンです。

先ほど話した通り、6ヵ月未満はOKだけど6ヵ月以上はNGです。よって5年の中に含めることは出来ません。なので、このパターンで言うと働いていない期間以降の期間で5年働かないと申請することは出来ません。当然、6ヵ月以上の間が開かないようにしなくてはいけません。

そして、一番重要なことがデンソーの期間工は最長3年間まで契約更新できますが、契約満了後6ヵ月+1日は入社することが出来ない決まりになっています。結果から言うとこの3つ目のパターンに該当するため、有期雇用から無期雇用への切替申請は出来ない仕組みになっています。

騙すような内容になってしまい申し訳ありません。ただ、国としては少しでも正社員の雇用を増やしたい考えなのでまたルールが変わる可能性も十分あり得るのかなと思います。

悩んでる今こそ転職のタイミング!自分にあった働き方を見つける!

もしかして、今の仕事に不満とか悩みを持っていませんか?

「たくさん働いてるのに給料が少ない・・・」

「忙しすぎて生きる気力が削られつつある・・・」

「仕事を辞めたいのに辞めた後のことを考えると踏ん切りがつかない・・・」

「工場くらいしか働けそうもないけど工場はなぁ・・・」

とか、思っているならすぐに転職の準備をし始めた方が良いです!なぜなら・・・

悩むだけ時間の無駄ぁぁぁぁぁぁぁぁだからです!

デンソーで働いていると色々な経緯で入社される方がいます。

- 営業職で深夜まで資料作っていて頭がおかしくなりかけた人

- 自営業で休みなく毎日働いていて奥さんに逃げられた人

- 就活失敗した人

そんな人たちの多くが、「もっと早く辞めてればよかった」です。

悩んでいる=もう答えは出ているんですよね!でも、いざ行動しようと思うと色々な言い訳をして行動することを辞めてしまうんです。

それで時間だけが過ぎてますます行動しにくくなっていく。正直、もったいないと思っちゃいます。

同じ時間同じような仕事をしているのに、快適に暮らしている人と常に不安や悩みを抱えたまま生活するのだったら絶対に快適に暮らす方が良いと思いませんか?

今が一番めんどくさいタイミングですけど、それを乗り越えれば今抱えている悩みについて考えなくてよくなる訳ですから、ぜひ一番苦しい時を乗り越えていきましょう!

転職するなら複数の転職サイトで比較をしてほしい!

誰しも転職するなら、「少しでも給料が良いところがいい」とか「少しでも楽に稼ぎたい」とかあると思います。

少しでもコスパの良い転職をするなら、複数の転職サイトに登録は必須!!!!

実は、条件の良い求人を見つけた時に何も考えず応募しちゃうと損してしまうことがあります。

というのも、同じ会社の同じ職種の求人でも転職サイトによって特別手当が貰えるケースがあったりします!

せっかく応募したのに別の所から応募しただけで+2万手当が付きました!とか聞いたら損した気持ちになってしまいます。

派遣の場合、派遣会社ごとでも時給が違ったりします。たった50円時給が違っても1ヵ月働けば1万円近く給料が変わってきます。何もしていないのに・・・。

一番最初、確認しておくだけで毎月1万円多くもらえると思ったらラッキーですよね!

なので、複数サイトに登録してもらって同じ求人でもより良い条件の求人に応募してもらえればお得に転職出来ます!

派遣でおすすめの転職求人サイト

派遣はこんな人に向いています!

- 短期間で稼ぎたい

- 辞めたいときに辞められる働き方

- 履歴書に残したくない

- 昼勤or夜勤だけやりたい

上記に当てはまる人は、派遣で働き始める方がオススメです。

派遣の場合、時給が応募するタイミングで変わるので、必ずしもベストな時給ではないかもしれませんがそもそも時給が1600円とか1700円と高めです。

期間工の3年目の日給を時給にしても派遣の方が高いので、短期集中的に稼ぎたい人には派遣がオススメです。

デメリットとしては、会社の情勢によって契約期間が変わってくる点と正社員登用を目指すことは出来ない点が挙げられます。

そんな派遣派の人にオススメしたいのは

この2社について紹介していきたいと思います!

工場ワークス【国内大手の工場特化型求人サイト】

![]()

- 工場に特化した大手求人サイトで求人数約29000件

- 手持無沙汰でも事足りるくらいの手厚い条件付き求人多数

- 大手工場の求人が多い

- 入社祝い金などが設定されているものがある

工場の求人を探すならまず、工場ワークスは必須です。

日本全国の求人を扱っており、ユーザーの細かな条件から最適な求人を見つけられます!

工場求人ナビ

- 工場派遣に特化した求人サイト

- 大手工場の求人が多い

- 給料の前渡し制度がある

- 福利厚生で様々な割引クーポンが使える

こちらも工場に特化した求人サイトです。

求人数が約1600件と少ないものの大手工場の求人が多く魅力となっています!

給料の前渡しが可能など直近でお金に困っている方にとってありがたい制度もあります。

期間工でおすすめの転職求人サイト・エージェント

期間工はこんな人に向いています!

- 中~長期間で稼ぎたい

- 正社員を目指したい

- 効率よくお金を稼ぎたい

- 入寮したい

上記に当てはまる人は、期間工で働き始める方がオススメです。

期間工の場合、1,2年目は派遣で働くよりも全然給料が低いです。3年目でようやく派遣の時給と並ぶかそれでもちょっと低いかくらいです。

期間工はメーカー直接雇用なので福利厚生も正社員と同様に受けられるのが特徴です。

期間工は、6ヵ月ごとの契約更新なので少なくとも6ヵ月は辞させられることはないと思っていいです。

デメリットとしては、世間一般的に良い給料ですが派遣には敵わんといった所でしょうか。

そんな期間工派の人にオススメしたいのは

この2社について紹介していきたいと思います!

工場ワークス【国内大手の工場特化型求人サイト】

![]()

- 工場に特化した大手求人サイトで求人数約29000件

- 手持無沙汰でも事足りるくらいの手厚い条件付き求人多数

- 大手工場の求人が多い

- 入社祝い金などが設定されているものがある

期間工の求人も多くあるのが工場ワークスです。

デンソーだけでなく様々な大手メーカーの求人があるので、ぜひ目を通してみて下さい!

man to man【期間工求人特化型エージェント】

- 期間工に特化した大手求人エージェント

- 専門のエージェントと相談しながら進められる

- 大手工場の求人が多い

- 入社祝い金などが設定されているものがある

こちら、期間工に特化した転職エージェントのman to manです。

履歴書の書き方から面接の練習までマンツーマンでサポートしてくれるサービスです。

私も、デンソーを辞めてトヨタ期間工に行こうとした時にこちらのサービスを活用しました。

履歴書の添削はすごくありがたかったです。担当者の当たりはずれはあると思いますが、第三者の意見を聞けるので十分おすすめ出来るサービスです。

まとめ

期間工の契約期間は、労働基準法により定められています。会社は、法律による縛りがありながらも期間工を一定数安定して雇用するために契約更新という方法を使っているということなんですね。

5年ルールというのは、有期雇用の方々を少しでも正社員にして安定した生活を送れるようにするための法律です。でも結局は、会社側が上手いこと“法の抜け道”を利用することで、現状では5年ルールによる有期雇用から無期雇用への切替は出来ない状況になっています。

どうしても正社員になりたいと思っている方、今は社員登用試験がアツい!です。また、社員登用試験についても記事をUPしますのでそちらもご覧ください。

それでは、また!